【スタビにレダがやってきた!(ロットー編)】

レダが目を覚ますと、眼前にはぐるぐると渦を巻いた不思議な色合いの何かがあった。

寝起きゆえのぼんやりとした頭で、その何かをよく見ようとして、手を突き出した。

「ッアいぃだァーッ?!」

途端、劈くような絶叫が近距離で聞こえた。

あまりの驚きに、レダは心臓を大きく跳ねさせ、ついでに体も数cmほど浮いた。

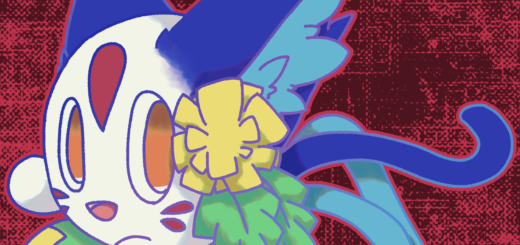

何が起こったのかと、キョロキョロ辺りを見回せば、レダの寝ているベッドの傍に、いつぞやの赤い体に牛の角、そして。

「(大きな、口)」

声にならない悲鳴を上げながら、転がりまわっている(角が邪魔をしているせいで酷く不格好だ)その人物は、レダが意識を失う直前に見た、嘘かと思うくらいに大きな口を、体の背面にくっつけていた。

それはまさしくレダを呑みこんだ口であったのだが、それよりもレダが気になったのは、その人物が両手で抑えている、両の目とは別に存在する、埋め込まれたような三番目の目だった。

「……あ」

どこかで見たような、と首を傾げかけ、それが寝起きに自分が掴もうとしたものだということにようやく思い至ったレダは、平常時から考えれば、かなり焦った様子(しかし表にはさほど現れていない)で、ベッドから下り、いまだに痛みに唸っているその人物の傍に寄った。

「あの、目、ごめんなさい……だいじょう、ぶ?」

「放っておけ。ロットーの自業自得だ」

ギィ、と木の扉を押し開いて現れたのは、左右に角のような突起が付いた、妙な形のゴーグルを頭に装着している、灰色の体の男だ。

男は、部屋の中に入ってくると、レダが意識を失う原因になった大きな口の持ち主で、床の上でいまだに悶え苦しんでいる、ロットーというらしいその人物を見下ろした。

だが、突然現れた男にきょとんとしているレダに気付くと、眉間に一瞬、皺を寄せた。

「なんで床の上にいるんだ、お前は。さっさとベッドに戻って、寝てろ」

そう言った男の顔も言葉も無愛想なものだったが、その声は不思議と、呆れながらもレダを心配しているのだと分かった。

ゆえに、レダも大人しくそれに従った。

ベッドに戻って布団を被ったレダを見ると、男は小さく溜息を吐き、ごろごろ転がるロットーの角をぺしん、と軽く叩いた。

「お前もだ、ロットー。いい加減起きろ」

「……ジュウドクン、アタクシにだってもうちょっと優しくしてくれてもいいんですよォ?」

角を叩かれたロットーは、先ほどまでのたうち回っていた人物と本当に同一人物なのかを疑うほどに悲鳴を上げるのを止めた。

そして、むくっと起き上がると、不満げに口を尖らせ、ジュウドというらしい男の顔を見上げた。

「大袈裟に痛がれるほど元気が有り余っているような奴に、心配はいらねぇだろ」

「あらまァ、バレてましたァ?」

「何回もやられてれば嫌でも慣れる」

心なしか恨みがましいような表情でジュウドが言うが、ロットーは悪びれもなく「いやァ、ジュウドクンに騙しがいがありすぎるのがいけないんだと思いますよォ」などと笑うだけだ。

反省の色が全く見られないロットーの姿にジュウドは頭を押さえた。

そのまま、何かを思案するように俯いていたが、やがて、重々しく口を開いた。

「……そうか、これから自分の飯は自分で作るんだな?」

「すいませんでしたァ!」

考え込むジュウドをにやにやと(にこにこと?)眺めていたロットーだったが、飯のことに話が及んだ瞬間、笑んでいた顔を引き締め、お手本のように美しいフォームで土下座(傍から見たら丸まっているように見えるが)をしだした。

まるでコントだ。と、レダが思ったかどうかは定かではないが、目の前で繰り広げられる二人のやり取りがレダの目に奇異なものとして映ったことは間違いないだろう。

土下座しているロットーを前にして、ジュウドは天を仰いだ。その目は、何かを考えまいとするように、どこか遠いところを見つめていた。

はあ、と溜め息を吐いたジュウドは、何かを振り切るように頭を二度左右に振り、疲れが滲み出た顔でレダの方を振り向いた。

「もう少しで食事が出来あがるんだが、食べられそうか?」

「うん。……でも、いい、の?」

「ああ。気にするな。お前が倒れたのは、こっちにも責任があるからな。……ん、そう言えばロットー、お前ちゃんと謝ったのか」

「エ?」

「おい」

今度こそご飯抜きの刑を執行しようと口を開きかけたジュウドを見て、ロットーは大慌てで弁解を始めた。

「違いますってェ~!アタクシも、ちゃんと謝ろうと思ってんですよォ?でもその前に、良い一撃をもらっちゃいましてェ……ジュウドクンも見てたでしょォー?」

「そうだったのか?てっきり、襲ってんのかと……あ」

「ジュウドクン、アタクシのことなんだと思ってんですかァ?」

ジュウドは気まずげに目を逸らし、また後で来る、と言って外へ出て行った。

ロットーはその後ろ姿を口を尖らせて見送ったが、レダの視線に気付くと、元のにんまり顔に戻り、向き直った。

「ンふふ、怖かったでしょォ?コレ。すみませんでしたァ」

「ちがう」

「まァ、寝起きに見るようなモノじゃないですからねェ……ン?」

両目の上にある、パッチリと開いたままの目を指してそう言ったロットーの言葉に反論するように、レダは頭を振った。

見開かれ、ギョロリと動いてレダを見る、不気味な第三の目。レダはそれをまっすぐに、曇りの無い瞳で見つめ返して言った。

「怖くない。色、不思議、ほしい」

「ほしい?……えェッとォ、目が、ですかァ?」

若干、顔を引き攣らせて後退したロットーに、レダはふるふると頭を振って否定した。

そしてまた、じっと目を見つめた。目が欲しいわけじゃないと分かり、安堵したロットーは後退りをやめて、困惑の表情を浮かべた。

「目じゃないとするとォ……何でしょォ?」

「……色、が、ほしい」

「いろ?いろってェ、あの“色”ですかァ?」

「うん」

ますます分からないといった顔をするロットーに、レダはベッドの傍らに置いてあった筆を手に取り、手招いた。

「もらう、いい?」

「いいですよォ。害はなさそうですしィ」

「ありがとう」

レダは僅かに顔を綻ばせ、ロットーの三つめの目に筆を翳した。

すると、ピチャン、という音が鳴り、筆の先に色が滲み出てきたのである。

その様子を、両の目を薄く開いて見つめるロットーの目の前で、筆はよくよく見覚えのある奇妙な色合いの緑に染まっていった。

レダが染まった筆を、頭の花飾りの上に、先ほどロットーにやったのと同じように翳すと、筆の色は花飾りの一片に移った。

「なァるほどォ、そういうことですかァ。……でもォ、アナタも変わった子ですねェ」

「え?」

感心するようにその一連の動きを眺めていたロットーが、ふいに、小さく笑い声をあげた。

突然笑い出したロットーに、レダはきょとん、と首を傾げるような仕草をした。ロットーはそれをどこか温かい眼差しで見つめ、笑みを深めると、疑問符を浮かべるレダに向けて口を開いた。

「この色、あまりキレイな色じゃないと思いますけどねェ。結構、悪趣味なんですねェ」

「……そんなこと、ない。きれい。そんなこと、言うの、だめ」

「ンふふッ! そうですかァ~、キレイですかァ。アナタは本当に、アノ子たちとよく似て、変わってますよォ」

冗談か本気か、からかうような口調で吐かれた自虐に、レダはむっとして、口下手ながらもいつになく言葉を重ねて反論した。

しかし、ロットーはそんなレダを見て、ますますおかしそうに笑うのだった。

ただ、その姿は馬鹿にしているというよりは、嬉しいという感情を隠すようなものに見え、レダはほっと息を吐いた。

「まァ、そんな変わり者がァ、アタクシはだァい好きだったりするんですけどォ」

第三の目を閉じ、ロットーは三つの目と口で、にんまりと笑ってみせた。

そのとき、ノックする音が鳴り、ジュウドの呼び声が扉の外から部屋の中に入ってきた。

「はいはァい!ジュウドクン、いらっしゃァ~い」

「待たせた。と言っても、材料がお粥ぐらいしか作れなかったんだけどな」

ロットーが扉を開けると、ジュウドが一人用の小さな土鍋がのったお盆を手に持ち、レダの横たわるベッドの傍にやってきた。

そして、申し訳なさそうにしながら土鍋の蓋を開けた。

するとその途端、作りたてのお粥からは湯気が立ち上り、出汁の良い匂いが部屋に漂いだした。

レダは途中から忘れかけていた、あの酷い空腹を思い出し、土鍋の中のほかほかとしたお粥に釘付けになった。

「おいしそう……」

「そうか。なら良かった」

「うん」

ジュウドは、食べやすいように枕をレダの後ろに立てて背もたれがわりにしてやりつつ、お盆を手渡した。

心なしか目を輝かせたレダは、急く気持ちを宥めながら、それを受け取った。

「まだ熱いから、気をつけて食えよ」

「ありがとう」

「どういたしまして、……そういえば、自己紹介をしてなかったな。俺の名前はジュウドだ」

「あァ!そういえばそうでしたねェ、すっかり忘れちゃってましたァ。アタクシはロットーですよォ」

じっと自分を見つめる二対の目(片方は三つ目だが)に、少しの間、匙を片手にきょとんとしていたレダだったが、二人の名前を二人の口から聞いたことで、自分が自己紹介をしていなかったことを今更ながらに思い出した。

「……ぼく、名前、レダ」

それを聞いたロットーとジュウドは、互いに顔を見合わせて頷いた。

そして、レダに向き直ると、二人同時に口を開き、言った。

「スタビレッジへようこそ、レダ(クン)」

始め、レダは突然のことに反応できずに、ポカン、と口を開けて二人を見つめた。

だが、その言葉に含まれた歓迎の意を汲むと、にこっと嬉しげに小さく微笑んだ。

レダにしては珍しく、はっきりと。

「……ありがとう」

しかしそんなことを知る由もない二人は、ただ、少し打ち解けた様子のレダに安堵し、相好を崩すのだった。