【スタビにレダがやってきた!(ラピ・ラズリ編)】

レダは瞼の裏に届く眩しさに目を覚ました。

部屋に入りこんだ夕日の光が、電気の点けられていない暗い部屋の中を明るくさせていた。

ガラス窓の向こうに見える景色もまた、燃えるような色に染まっている。

騒がしすぎず、静かすぎない、心地よい静寂がレダを包んだ。遠くからは鳥の鳴く声がする。

久々に訪れた穏やかな時間。ゆるゆるとした微睡みに身を任せ、レダはゆっくりと目を瞬かせた。

ふと、静寂に混じるように、ぱら、と本のページをめくるような音が部屋内に響き、視線を向ける。

レダの寝かされているベッドの横、丸い木の椅子の上に、見知らぬ女性が一人、開かれたままの本を抱えて眠っていた。

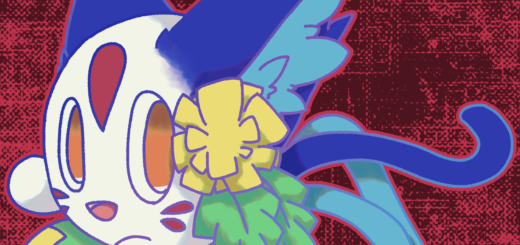

青い体の女性は、口のあたりに長いマフラーを巻いており、背にはドラゴンのような尻尾を生やしていた。

夢でもみているだろうか、椅子の下に垂れた尻尾が、時折ゆらゆらと揺れる。

「(……あれ、ここ、どこだろう)」

女性を見てようやく、レダは自分がいつの間にか知らない場所にいるということを認識したのだった。

ベッドから飛び降り、すぅすぅと安心しきった表情で眠っている女性に近付くが、よほど深く寝入っているのか、起きる様子はない。

レダはちょっと迷う素振りをして、女性の足にちょん、と触れた。

すると、女性は小さく身じろぎをして、目を開いた。

「ぅん、ん……?!っ貴方、いつの間に?……いえ、太陽が沈んでいるということは、私、あのまま居眠りをしてしまって……それで、気付けなかったのね」

「きれ、い」

「貴方を放ったままにして、ごめんなさ、い?……え?」

「きみの、ひとみ。きれい。……星空、みたい」

「へ、ぇっ?な、なにを言って――?」

「……好き」

目を覚ました女性は、間近にいたレダを見て驚いた顔をしたあと、窓の外を見て、焦った様子で謝罪しようと口を開いた。

だが、レダはその言葉に被せるように、ともすればナンパしているのではないかと誤解されかねない口説き文句を口にし始めた。

レダは女性の、藍と青の混じり合う不思議な色合いをもつ瞳を、興奮に頬を僅かに紅潮させ、常の無表情に小さな笑顔を浮かべながら食い入るように見つめている。

そのキラキラと瞳を輝かしている姿を見れば、レダの口説きじみた言葉の数々には邪な感情が少しも混じっていないことは明らかで、全て本心からのものだと分かった。

しかしそれゆえに、言われた方は堪ったものではなく、女性はレダのことを怒ることも、軽く受け流すこともできず、ただ頬を真っ赤に染め、目を白黒とさせるしかなかった。

「~~…っ!!もうっ、分かりました、分かりましたからっ!あまりそう見つめないでくださいな……っ」

浴びせかけられる純粋な賛辞の言葉の嵐に、ついに耐えきれなくなったのか、女性は真っ赤に染まった顔を隠すように、口元のマフラーを目の上まで持ち上げて、小さく悲鳴をあげた。尻尾までくるりと丸まっている。

レダはそんな彼女を、きょとん、と不思議そうな顔で眺め、隠れてしまった星空のような色をもつ瞳の隠れた場所を惜しそうに見つめるのだった。

数秒後、女性はくぐもった溜息のあと、こほん、とわざとらしく咳払いをすると、椅子から下りて、マフラーから顔を上げた。口は相変わらず隠したままだ。

いまだに彼女の頬には赤みが差しているが、それを指摘するのは野暮というものだろう。

「まず、自己紹介からさせていただきますわね。私は、ラピ・ラズリ。そして此処は、スタビレッジにある療養所ですわ」

「スタビレッジ……」

「ロットーさんとライさんという方が、ジャンボジャングル付近で倒れていた貴方を、此処まで連れてきたのですけれど……そのときのことは、覚えているかしら?」

ラズリと名乗った女性は、さきほどとは打って変わって、落ち着いた態度でレダに問いかけた。

恐らく、こちらがラズリの本来の姿なのだろう。

その上品な佇まいは堂に入っており、凛とした雰囲気を漂わせる。

レダはラズリの言葉を頭の中で反芻させる。

ロットーさんとライさん、というのは、気を失う直前に見たあの二人のことだろうということは、レダにもすぐに分かった。

ただ、記憶では、レダは意識を失う直前、力尽き倒れたわけではなく、突如目の前に現れた大きな口にパクリと食べられていたはずであった。

しかし、レダはその矛盾点を、あえて追求することはしなかった。

レダが同意を示すように頷くと、ラズリはそう、と小さく呟き、ほっとした表情を浮かべた。

「……あの、貴方の名前を教えてもらってもいいかしら?」

「うん。ぼく、名前、レダ」

「では、レダさん。改めて、よろしくお願いしますわね」

ラズリは軽く目を伏せ、涼やかにお辞儀をしてみせた。

応えるようにレダもペコリとお辞儀を返し――そのまま、地面に倒れた。

「レダさん?!」

ラズリは、驚きながらも、反射的にレダの体を支えた。

不安げな表情を浮かべ、様子を窺う。

「……おなか、すいた……」

きゅるるる。レダの体から、切なげな腹の虫の声が響いた。

もう幾日もまともなご飯を食べれていないのだ。レダの体力はとうに底をついていた。

ラズリはポカンとした顔でレダを見たかと思うと、安堵すると同時にくすくすと笑い声を漏らした。

「ふふっ、ごめんなさい、笑ってしまって。……そうですわね、そろそろ、料理もできあがるころですし、広場へ行きましょうか」

「……りょう、り?」

「ええ。先ほど言ったお二人が、レダさんのために手作り料理を用意するのだと張りきっていましたのよ。……まあ、きっとまた、ほとんどジュウドさん任せなのでしょうけれど……」

「?」

レダは、まるでタイミングを見計らったかのように、ラズリが言った途端に外から微かに聞こえてきた賑やかな声に気を取られていたためにラズリが苦笑混じりに呟いた言葉はよく聞き取れなかったようで、コテンと首を傾げるような仕草をした。

ラズリは誤魔化すようににこりと笑い、「なんでもありませんわ」と言って、動くのも億劫そうなレダを支えようと手を差し出した。

「それでは一緒に、行きましょうか」

「……うん」

レダは少しだけ躊躇して、そして、そっと手を重ねた。

優しく握り返された、その手のぬくもりに、レダは心がじんわりと温かくなっていくのを感じて、まほうのペンをぎゅっと握りしめた。