あれは夏を忘れるような雨の降る日だった。

窓を打つ水飛沫に乗せて、ただのなんでもない歌を空に放っていた。いつもとなにも変わらないモノクロの日常だ。

きゅう、と胸を締め付けられるような感覚でふと口から音を零すのをやめる。退屈だ。でも、それがどこか心地いい気がする。

なんとなく、コップに水を注ぎ、溺れるような音を喉の奥に流し込んだ。窓に付いた雨粒を洗い流す空に倣い、コップの水滴も排水口に流した。ガラスが布や他のガラスと触れ合う音がやけに心を落ち着ける、なんて言葉が脳に響いて浅くため息を吐いた。

──こんなことを毎日考えていたら疲れる。

今日はもう感傷に浸ってもいい事は少ないと判断し、布団に体を沈ませる。

せめて夢だけはいいものを見させてほしい。そう思いながら意識を身体の内側へ深く飛ばした。

浮かぶような感覚と共に目を開けると、窓の外の残った水滴と明度の低くなった空が昼寝に多大な時間が食い潰されたことを緩く示していた。

少し頭が痛い。寝すぎたせいか、そう思いもぞもぞと布団から起き上がる。白黒な視界がぼやける。

もう少し寝ても…そんな弱い意思を感じた時、ドアの向こうから声が聞こえた。

「こんにちはー!誰かいますかー!」

誰だろう?こんな時間に。

大きな欠伸をして背中を伸ばしながら考える。

「こーんにちはー!うーん、誰もいないのかな?」

「あぁ、居るから、ちょっと待って」

軽く毛並みを整えてドアを開ける。

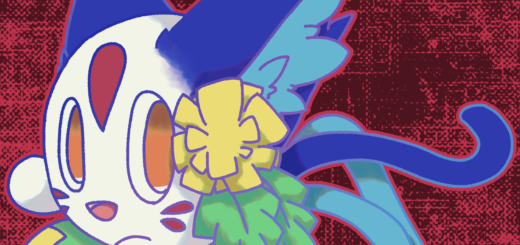

…とそこにはひとりの少女が立っていた。

「あ!はじめまして!うちはイエローっていうの!旅をしてるんだけど、今夜泊まる所がなくて、もしよかったら泊めてもらえないかな?」

そう言って彼女は眩しいくらいの笑顔を見せた。

「…旅人さんだね。あぁ、うちでよければ。その代わり…外は綺麗な世界が広がってるらしいね、よかったら話を聞かせてくれないかな?」

そう言いながら僕もゆっくりと微笑み返す。

家の中に通し荷物を下ろすように促し、椅子をひとつ出して座っててと声をかける。

「飲み物持ってくるけど、ココアでいいかな?」

台所へ足を踏み出し、振り返りながらそう訊く。

「うん!ありがとう!」

いえいえ、と目を細めながら彼女に背を向けマグカップをふたつ取り出し、お湯を沸かす。

「そういえば、ここにはどうして来たの?」

ガスが燃える音を聞きながら訊ねる。

「うーん?なんかね、なんとなくこっちに幸せがある気がするぞー!って進んでたらここに来たんだよねー!」

「そんな感じで着くところなのかな?ここって」

背中の向こうに感じる純粋な笑顔に思わず頬が緩む。

クスクスと笑いながら泡の滾る音と共に火を消した。

お湯を少し注ぎ、その後からミルクを入れ混ぜる。

「どうぞ。そういえば僕の自己紹介、したっけ?」

マグカップを受け取りありがとう、と言いながら首を横に振る彼女を見て一瞬考える。この時少しだけ暗い顔をしてしまったかもしれない。

「そうだなぁ、じゃあ、僕のことは好きに呼んでいいよ」

「えー?なにそれー」

少し頬を膨らませて彼女が言う。

それでも深く聞いてこなかったのは彼女がきっと優しい心を持っているからなんだろう。

「そんなに気にしないで。それより外の話、聞かせてくれる?」

「あ、そういえば聞きたがってたね!それじゃあなんの話からしよっかな。そうだ───」

それから何時間も彼女の話を聞いた。

燃えるような夕焼け、輝く海、広がる草原、透き通った湖、彼女の様々な経験を言葉にして頭に染み込ませた。

その全てはどうしようもなく綺麗で、きっと目が潰れるほど眩しいものに思えた。もしくは彼女の言葉があまりに真っ直ぐだからそう感じるだけだろうか。

僕にもそんな綺麗な世界を見ることができるのだろうか。そんなことを思ってしまい、自分は色のない世界に生きているから色のことをよく知らないと話したら、次に来る時たくさんの色を見せてあげる。と約束してくれた。

彼女にとっては小さなことかもしれないけれど、僕の胸には大きななにかが生まれた。

何時間話し込んだだろう。彼女がコクリ、コクリ、と船を漕ぎ始めた。

外を見ると夜はすっかり深まったようで、遠くで星が夜の帳を飾っていた。

「今日はこのくらいにしようか。そこのベッド使っていいよ。おやすみ」

そう言いながらマグカップを片付け彼女が布団に潜り込むのを見届ける。

「ありがとう〜おやすみ…」

そう言い残して彼女は寝息を立て始める。寝るの早いなぁ。

そっと音をたてないように布団を敷き、灯りを消して同じように眠ろうとする。

──昼寝したから眠くないな。薄暗い部屋を見つめぼんやりと思う。

でも明日はこの辺りを案内してあげたいから早く寝てしまわないとな。そう自分に言い聞かせて目を閉じ、思考を深く深くへと沈めた。

強い光が瞼を透かし目が覚めた。僕は一体…

動かない頭を回してみると昨晩のことが一瞬の映像のように蘇った。

そういえば客人が来たんだっけ。

ひとつ欠伸を飲み込んでゆっくりと立ち上がり、水を飲む。

昨日寝すぎたせいなのか、やけに早く目が覚めたようだ。

もう少し布団に包まろうかと思ったところ、ちょうど彼女も起き出してきた。

「あっ!おはよー!いい朝だね!」

「おはよう。早いね、いつもこんな早起きなの?」

スッキリした笑顔で手を振ってくるものだから柔く手を振って返す。

「うちはいつもこのくらいの時間に起きるよー!朝日を見ると三文の得だねッ!って感じがして嬉しいから!」

「アレそういう意味じゃないんだけどなぁ…まぁキミがいいならいいか」

ふふん!と得意気な顔を見て顔全体が緩む。

「あ、きみ寝癖ついてるよ。毛むくじゃらだとたいへんだね」

「え、ほんとだ。直してくるよ。ちょっと待ってて」

鏡を見るとたしかに変なところが跳ねている。そして彼女の顔を見るとちょっと笑いを堪えている。別に笑っていいんだよ。

たしかにみんなからしたらちょっと珍しいものなのかなぁ、と思いながら跳ねたところを濡らしてみる。ゆっくり手で押さえて、タオルで拭いて…ぴょん。あぁ、ダメだ直らない。まぁいいや。

「直んないやこれ。あと流し使っていいよ」

彼女はありがとう、と言いながら笑いを堪えてタオルを受け取り流しへ向かった。

彼女が顔を洗っている間に軽い朝食を用意しておこう。本当に軽いものしかないけれど。

寝起きでイマイチ覚めきれないまま適当なシリアルとミルクを出してテーブルに並べておく。

「朝ごはん、こんなのしかないけど好きなだけ食べて」

戻ってきた彼女に言いながらカラカラと軽い音を立てて器に栄養を入れていく。

その袋をそのまま渡し、静かにミルクを注ぐ。

「…いただきます」

「いただきまーす」

食事の準備が整ったところを見計らい、彼女と共に手を合わせる。

硬い食感とミルクが口に広がり次第に口の中で砂糖が溶け出していく。

「そうだ、まだここに居るなら案内するけど、どう?それとももう旅の続きに出るかな?」

「…!…!ホント!ありがとう!急いで食べるね!!」

「待って待って、急がなくて大丈夫。時間はいくらでもあるから」

口に入れたシリアルを勢いよく咀嚼して飲み込む彼女を落ち着いて制止する。

「そう言うけど楽しい時間はあっという間だよ!」

そう言ってまたシリアルを口に放り込み、口の中で破片が刺さって涙目になっていた。

痛いよなぁ、アレ。

「ごはんの時間くらいじゃそんなに変わらないって。ゆっくり食べよう」

たしなめながらシリアルを頬張る。

…刺さった。痛い。

硬くて細かい食べ物って、半ば凶器だよな。と思いながらスプーンをまた入れた。

少しずつミルクを吸い込み食べやすくなったものを口に運び、甘くなったミルクが染み出す。こうなっても美味しいよなぁ。

「そういえば、大したものはないけど行きたいところに要望はある?」

「んー…川?」

「川か…川かぁ…」

絶妙に拍子抜けな答えに思わず復唱する。

「他には?」

「うーん、高いところ?」

「そうかぁ…」

特に行きたいところがあるわけではないらしい。

「じゃあ適当に案内するよ。気になるところがあったらその時に言ってくれればいい」

そんな会話をしているうちに器の中が空になった。

見てみると彼女も食べ終わっているようなので一緒に片付けてしまう。

そういえば彼女のほうは僕の倍くらい食べてた気がするけど、まぁきっと思い違いだろう。

「それじゃあそろそろ行こうか。荷物は必要なぶん以外置いておいていいよ。今夜もベッド貸すから」

荷物を全部まとめようとしてたので遠回しに止めながら僕も軽く準備をした。今夜も泊まる家を探すつもりだったのだろうか?

「準備できたよー!」

パタパタと手を振る彼女に適当に返事を返しながら玄関を出る。いい天気だ。

澄み渡る灰色の空に照る白い太陽。昨日の雨が雲を全部流してくれたのだろう。

「とりあえず川、行こっか」

リクエストの川から見て、村を案内してなんとなく適当に過ごそう。ぼんやりと脳内でそんなことが決まっていた。

のんびりと歩き出し、色の抜かれた草原が白く照らされ、風の通りが黒く染まるのを横目に夏の匂いを感じた。

歩きながら彼女は外の世界ではどこにどんな色が乗るのかを教えてくれた。会話の途中、時々寝癖を笑われた。

「草むらは緑でね、土は茶色で。あ、でも土は場所によって色が全然違ったりするよ!こういうところだと霞んだ濃い茶色なんだけど川の近くに行くと白っぽくなったり。あ!お花咲いてるよ!これ外だと何色かなー?黄色っぽい?あ!黄色はうちの色だよ!それとこれから連れて行ってくれる川はすっっごく綺麗な青いところがあって……」

キョロキョロと周りを見渡しながら楽しく話し続ける彼女に相槌を打ちながら先導した。

「そろそろ着くよ。見えてきたかな」

「えっ!どこどこ!あそこかー!よーし行くぞー!」

川を見つけると同時にテンションが高まったのだろう。ダッシュで川辺に行った彼女に置いていかれた。

「そんなに急がなくても川は逃げないよ」

「逃げなくてもずっと変わり続けてるよー!」

「……川だけに?」

「えー?なにー?」

最後にボソッと言った言葉だけは聞こえなかったらしい。

「なんでもないよ。そんなに大きい川じゃないけど、どう?」

「やっぱりここは不思議だね、全部白黒で面白いよ!それに色のない川も綺麗」

「…そっか。僕は見慣れちゃっただけなのかな」

「…見慣れたモノでも、なにかのきっかけで綺麗に思える日がきっとくるよ」

「…期待しておくよ」

本当にきっかけなんて来るのかな、と思いながら彼女の顔を見ると見られていることに気付いたのか僕を見て、いたずらに微笑った。

なんだか少し胸に蟠りができた気がしてその笑顔から目を逸らした。

川の流れと泳ぐ魚、時折流れてくる笹舟が上流で遊ぶ子どもを思い浮かばせる。

風流ではあるものの…

「…あっつい」

河原で多少涼しいとはいえ季節は夏。照りつける陽光を黒い体がめいっぱい吸収して暑さに拍車をかける。

昼に近付くにつれて気温も上がっていく。なぜこの暑さの中外にいなくてはならないのか。

「村の案内がてら、どこかお店に入ろう。流石にもう暑くなってきた」

「賛成ー!」

元気よく賛同はしてくれたものの、彼女はそこまで暑そうにしていなかった。旅人は暑さや寒さに強いのだろう。

…いやよく見たらめっちゃ扇いでる。そこだけ風圧が半端ない。なんて力だ。そりゃあ涼しいだろう。

「うーんでもそんなにたくさんお店があるわけじゃないんだよな…そうだ、トマトが美味しいお店があるんだけどそこでいいかな」

「トマト!お昼も近いし大賛成!」

「まぁこの辺りのトマトは全部美味しいんだけどね。有名らしいよ」

知らなかったーと目を輝かせる彼女を見ると不思議な気持ちになる。

渦巻く気持ちをふっと息にして吐き出し、すっかり座り込んで重くなった腰を上げて店へと向かう。

そういえばあの店のオススメはなんだっけ。あまり行かないから忘れてしまった。

店に向かいがてら、ぽつぽつと建っている店にあそこは綺麗な食器が売っている、だとかあそこはもう半年くらいセールしてるとか、そんなことを話した。本当にくっだらなくて死んでしまうような話だったと思う。

そんな話をしているうちに店に着いてしまう。思っていたよりも時間が流れるのが早い。

カラン、と心地良い音を鳴らせて店に入る。

いらっしゃいませーと店員の声が響き、お冷が置かれる。

メニューを一通り見て適当に決める。

「決まった?」

「うん!決まったよ!きみは?」

「決まったよ。すいませーんコレとコレ、ひとつずつ」

「あとコレとコレとコレとコレくださいっ!」

たくさん頼むなぁ…僕が少食なだけだろうか?

しばらくするとよく冷えたトマトをふんだんに使った料理がテーブルに並んだ。

「おいしそー!いただきます!」

「ふふ、いただきます」

あまりに嬉しそうに食べるものだからつい頬が緩んでしまう。

なんだか頬が緩みっぱなしだ。

そう思いながら僕も料理を口に運ぶ。うん、美味しい。この村の名産トマトなだけある。ほっぺたが落ち…僕の顔は今日で崩壊するのかもしれないな。

美味しいからか食べ終わるまでにそれほど時間はかからなかった。

「美味しかった。ごちそうさま」

ふたりで手を合わせて一息つく。

倍の量なのに食べ終わるまでの時間が同じってどういうことだろう。

そんな疑問は放り投げて会計を済ませ、店を出ようとした時、見知らぬ人に声をかけられた。

⌜あれ、イエローちゃんじゃん!久しぶりだねぇ!元気にしてた?⌟

「えっ…?えーと、人違い…でもない…?あれ?どこかで会ったっけ?」

ヘルプの目線がこちらに飛んでくる。でも僕はこの人をほとんど知らない。ごめんよ…という念を込めて首を横に振る。

⌜もしかして忘れちゃったの〜?やだな〜!ま、元気そうでなによりだ!またな!⌟

そう言って彼はハッハッハと笑いながら店の奥の席へと消えた。

「うーん…全然記憶にないけど誰だったんだろう…」

「たしかこの辺に住んでる人だったと思うけど…キミ、実は前にこの村に来たことあるんじゃない?ここの人は村から出ないし…」

そんなはずないと思うけどなぁ、とぼやく彼女を僕はなんだか直視できなかった。

それからも案内を続けてある程度のところは見て回った。でも、口数か少し減った。疲れたからだと思ってほしい。

だいぶ日が傾いてきて影が伸び始め、真上の黒が濃くなってきた。

「もうこんな時間…そうだ、キミに見せたいところがもうひとつあるんだ」

そう言って僕は彼女を高台に連れて行った。

「この時間だと夕陽が綺麗なんだ。僕のお気に入りの場所」

わぁ、と声を漏らす彼女にまぁ、モノクロだけどね。と付け加えてからすぅ、と息を吸い込んだ。

そして吐き出す息に音を乗せて歌を紡いだ。悲しい歌のようで、救われない結末で、それでいて幸せが散りばめられたような歌を。闇に溶ける光に溶かし込むように。めいっぱいの心を込めて。

「歌、上手だね」

彼女が優しくそう言ってくれる。

「…今日はもう帰ろっか」

なんとなく、聞こえなかったふりをして家に向かう。

そうして静かな夜を迎え、朝が来て、僕らは別れた。

これはもう去年くらいの話。春風に綿毛が乗るような和な日だった。

いつものように高台から夕闇に歌声を添えていた。もう何を歌っていたかなんて覚えていない。きっと哀しい歌だ。

「歌、上手だね!」

不意にそんな声がした。声のする方向に振り返るとひとりの少女が立っていた。

「あれ、聞いてたの?」

誰に聞かせるわけでもなく歌っていたのでなんだか恥ずかしい。

「きみの歌、すごくいいね!あ、うちはイエロー!ね、また聞きに来ていいかな?」

「ちょっと恥ずかしいけど…僕の歌なんかでよければ」

そう言いながら少し目を逸らす。

「やった!ありがとう!きみ、名前は?」

「僕はニフテリザ……だいたいこの高台にいるよ」

そんな簡素な挨拶で、きっと3日もすれば来なくなる。そう思っていた。

それなのに彼女はなぜかいつも僕の隣にいた。なぜか隣で笑ってくれた。僕の歌を上手いと言ってくれた。あまり色を知らない僕に色を見せてあげると言ってくれた。あまり村人と交流のない僕を誘っていろんな所に連れて行ってくれた。

そんな日々が続いていた。なぜ彼女が僕の隣に居てくれたのかは今でもわからない。

そうしてある日、ふたりの最後の日が訪れた。

彼女は旅に出るらしい。また絶対に戻ってくる、そう約束したけれどそれからしばらく彼女が戻ることは無かった。

四季が巡り、空に合わせて歌を唄い続けた。

それでも彼女が聞きに来ることはなかった。

そんな日々を続けてもう一年が経とうとしていた。この日は雨が降っていた。

ドアの向こうに聞こえる声で目が覚めた。

「こんにちはー!誰かいますかー!」

誰だろうと思いながら体を起こす。

誰もいないのかな、という声も聞こえてきてちょっと待って。と言いドアを開ける。

ドアの前には心のどこかで待ち続けていた彼女が立っていた。

「あ!はじめまして!うちはイエローっていうの!旅をしてるんだけど、今夜泊まる所がなくて、もしよかったら泊めてもらえないかな?」

一瞬、からかっているのかと思った。

でも、もし本当だったら…そう思うと怖くて聞き出すことができなかった。

はじめまして、も喉につかえて言うことができない。それならせめて旅の話を聞きたい。そう思った。

どうやら彼女はここのことを本当に忘れているらしい。そして運良くまた辿り着いた、とのこと。

僕の名前も忘れてしまったらしい。きっとまた旅に出たら忘れてしまうだろうから伏せておいた。忘れられるのはこう、地味にくるものがある。

前にココアが好きだと聞いた──気がしたけど気のせいかもしれない。とりあえず家にあったから容れて出す。

旅の話を聞き、相槌を打ち、ここを出てからここの記憶がなくなっていることを知った。

ここを出ると帰れなくなる、と言われているのは記憶を失うからだろうか?

話を聞いているうちに彼女の眠気が限界に近づいてきたようだった。今夜は寝よう。

昨日の寝すぎたからか、目覚めは早かった。

元は彼女のほうがこの街について詳しかったはずだけれど忘れてしまっているだろうし案内しよう。そう思っていると彼女も起き出してきた。早い目覚めだなぁ。

布団を敷いて寝るのに慣れてないからなのかなんなのか、寝癖がついていたらしくて笑われた。まぁ、笑ってくれるならいいか。

その後朝食を採りながら今日何をするか決めた。やっぱり村のことは忘れてるようだった。

軽く支度をして外へ出る。僕もきみも、歩き慣れた道のはずなのに、キミは初めてのものを見る目で辺りを見渡す。胸が苦しい。

ぬるい風を受けながらふたりで川に行き、川辺に腰を落とす。

なにげなく川はどう?と聞いてみる。

「やっぱりここは不思議だね、全部白黒で面白いよ!それに色のない川も綺麗」

「…そっか。僕は見慣れちゃっただけなのかな」

「…見慣れたモノでも、なにかのきっかけで綺麗に思える日がきっとくるよ」

「…期待しておくよ」

きっかけを作るとしたらたぶん、キミだ。

川の納涼に打ち勝つ暑さに負けて、場所の移動を提案する。

たしか近くに彼女の気に入っていた店があったはずだ。あの辺りを見たらなにか思い出すかもしれないし。

結果は撃沈。特になにか思い出すことはなかったらしい。トマトには満足してくれたようだけど。

そうして店を出ようとしたところで近所の人お思しき人に声をかけられた。

困ったって目をしてもごめん、僕もこの人わかんない。あんまりこっちで交流ないから…それに比べてキミはもう一年近く経つのに覚えてくれてる人がいる。さすがだなぁ。

ここまで来たらもう聞いてしまっても変わらないだろう、前にこの村に来たことがないか聞いてみた…が案の定答えは来たことがない。

彼女の顔が見れない。胸のこのあたりが、痛い。

日が落ちてきて、ふとあることを思い付いた。

この時間、あの場所で僕らは出会った。

あの場所なら、もしかしたら。そんな気持ちが僕を動かした。

「キミに見せたいところがあるんだ」

そうして彼女を高台へと連れて行き、たぶん、あの日に歌っていた歌を、悲しい歌を、めいっぱいの心を叫んだ、あの歌を。小さな希望を乗せて。今度はキミに向けて。恥ずかしいから、夕陽を向いて。

「歌、上手だね」

嬉しい。けれど、僕の待っていた言葉ではなかった。

さっきまで溢れていた声が出ない。

…今日はもう、帰ろっか。

なんとか絞り出した声は、ほんのり湿っていた。

帰ってからの僕の空気は最悪だったと思う。ひとり黙り込んで、不貞腐れていた。

疲れたから、と言い訳して早くに寝た。酷い夢を見た気がしたけれど、起きてみたらすっかり忘れてしまった。きっとこういうものなんだろう。

「泊めてくれてありがとう。楽しかった」

先に起きていた彼女から小さくそう告げられ、僕らは別れた。

きっとまた旅に出て、僕のことは忘れるだろう。もう、それでいい。

あれから数ヶ月。

空まで凍りつくような冬の空気の中、いつもの高台で歌を零していた。

声が寒さで凍り、澄んだ音を出してくれる気がした。

こんな哀しくて冷たい歌を歌っているんだ。雪くらい降ってもいいだろうに。

「歌、上手だね!」

そんな叶わない願いを頭に浮かばせていると、聞いたことのある声がした。

ドクン、と胸がひとつ大きく鼓動したような感覚がした。

あれからもう時間も経っている。振り切れたはずだ。

「…はじめまして。旅人さんかな?」

…上手く微笑えただろうか。

「えっ?!はじめましてじゃないでしょ!うちのこと忘れちゃったの?!イエローだよ!」

「えっキミこそ覚えてるの」

驚いた顔をした彼女を見てこっちも驚く。

「忘れるわけないじゃん!だって約束したでしょ!」

ふふん!とドヤ顔をかましてくる。一回忘れたクセに。

「なんかここから出ると記憶無くなるんじゃないの?夢みたいに。というかどうやって帰ってきたの」

「なんかねー、馴染んだ?慣れた?もう外出てもある程度覚えてられるみたい!忘れる前に帰ってくれば大丈夫!帰ってきたのはなんていうかー…幸せを追い求めたら着いた?」

「相変わらずだなぁ…キミは」

変わらない彼女を見るとなんだか笑いがこみ上げてくる。

「それと!今度こそきみの名前教えてよ!」

ずいっと目の前に詰め寄られる。どうどう。

「えー?僕ホントは一回教えてるんだよ?頑張って思い出してみ」

「ええっ?!ウソっ!全然知らないんだけど!もしかしてこの前以前に会ってた?ごめん!!」

少し意地悪い顔をしてそう返すと、途端に彼女が慌て出す。

「ふふ、僕は前に出会ってなきゃあんな簡単に人を家にあげないよ。ソッカーワスレチャッタノカー」

白々しい態度で少し煽ってみる。

「わー!ごめんって!というかそうならはじめに言ってよ!もう!」

そう言って彼女は少しむくれる。

「はは、ごめんって。おあいこ、ってことで…改めて、僕はニフテリザ。アントス・ニフテリザだよ」

「今度こそ忘れないからね!うん!改めてよろしく!」

色を失った僕に、再び色が差した。

今年から僕の目にはチラチラと黄色が映り込むようになっていくんだろうな。

後日談

「あ、そうそう、ちゃんと色、持ってきたよ」

そういえば約束、よく覚えていたなぁ。

「これ、絵の具って言うんだっけ。こんなに沢山、結構な値段したんじゃない?」

「あー!これね、貰ったんだ!」

「貰った?高そうなのによくくれたね」

「あー、まぁね〜」

そう言いながら少し顔を逸らす。

「どういう経緯で貰ったの?これ」

「えーっとぉ…」

「…言いにくいこと?」

「言いにくいというか言葉にしにくいなー。えっとね、帽子がなっがぁーい人がね、地面に帽子が刺さって身動き取れなくなってたから地面を抉って助けてあげたの。そのお礼にくれたんだ」

「情報量多いなぁ…」

「なんかね、『 寿司で例えるとわさびみたいな天使に刺された』って言ってたんだけど、どういうことなのかな?」

「ますますわかんないなぁ…」

「とりあえず!これで色がわかるよ!やったね!紙とかある?ちょっとずつ出してみようよ」

「んー…まぁいっか。紙ね、ちょっと待ってて」

そうして紙に出した色というものは、とても、とても綺麗で素敵なものだった。

〜Fin〜