形のあるものはいつか壊れる。

僕がそう知ったのは幼い頃。なんでもない、ただの普通の朝でした。

いつものように起きて、顔を洗い、朝食に向かっている時でした。ひとつだけ、いや本当はもっとたくさんあったのかもしれません。いつもとは違うことがありました。妙に部屋が静かで、心なしか広くなっていたような気がしたのです。

少し心寂しくなり、母を探しましたがどこを探しても見つからないのです。

今思えばありえないと気付くのですが少し出掛けているのだと思い、いつも朝食の並ぶテーブルに行きました。

そこには朝食の代わりに「ごめんなさい」とだけ書かれたメモと、少し多めのお金が置いてありました。

いつも心と窓に吹いていた隙間風が、いつもより少しだけ冷たく感じました。

──親子という形が、青天の霹靂に音もなく崩れました。

それからの僕の暮らしはどこにも色が無く、なにもかも捨ててしまったほうがいっそ楽になれるのかもしれない、なんて思う日も少なくありませんでした。

感情があったら僕は潰れてしまうのではないかと怯える日もありました。

僕に残ったのは小さな家と減る一方の僅かなお金。

幸せなんて、感情なんて必要ないと自分を騙すようになりました。

細々と、機能的に生きて、自然の流れで死んでいけばいいと思いました。

食べるものも多いとお金がいずれ底をつきます。でも何を食べても味なんてわからなくて、胃に流し込めればそれでよかったんです。

僕の命を繋いでたのは安い野菜とアイスクリームでした。野菜は食べないと体調を崩したら病院代のほうが高くつくので、無理やり飲み込んでいました。アイスクリームのほうは、ただ食べやすかったからです。

時々、材料費のほうが安く済むのと、僕の能力の相性が良かったので材料を買って自分でアイスクリームを作ったりもしていました。

…この時は飲み込みやすくて栄養が偏りにくいアイスクリームをよく作っていたような気がします。

しかしお金はどんどん少なくなり、もう数ヶ月も持たないと判断した僕は近くのアイスクリーム屋で知識を付けると共に収入を得るため働き始めました。

収入があることで経済的な不安が少なくなり、僕はひとりでも生きていけるのだと心に余裕が持てるようになりました。

心に余裕ができてから、食べ物が「おいしい」ということを思い出しました。

おいしい食べ物は、色鮮やかだということを思い出しました。

灰色だった世界は、少しだけ輝いていることを知りました。

そしてこんな綺麗な世界も、またいつか壊れてしまうだろうと思いました。

形のあるものはいつか壊れる。

あたしがそう知ったのはいつもの少し寂しい夜。いつもと違うことはお母さんがいること。──それと、知らない男もいること。

あたしが物心ついた頃にはお父さんが居なかった。お母さんはいつも「お母さんがいるから大丈夫」なんて言ってくれてたけど、無理してるのが顔に出てた。

月日が経つにつれてお母さんはひとりの収入では厳しいこと、家事と仕事をしていたことで疲れが溜まっていたこと、あたしが居るだけでお金が食い潰されること、きっとそういうことで余裕が無くなっていってた。

前はあたしが似顔絵なんか描いてあげたりするだけで喜んでくれていた。でもそんな顔は見る影も無くなって、あたしが話しかけると苛立った声が返ってくるだけになった。

それでもまだあたしの世話をしてくれていた。あたしも機嫌を伺ってなるべく刺激しないようにして、表面だけの平和を保ってた。

そんな常に糸を張って緊張してるような日々が唐突に途切れた。

お母さんが帰ってこない日ができた。

週の約半分。長い時は数ヶ月以上帰ってこないこともあった。

食費だけいつも机の上に置いてあって、机の上のお金とそこにある金額が今日からどのくらい帰ってこないかの合図になってた。

あたしはお母さんの負担を減らせれば、また家で笑ってくれると思って料理ができるようになろうと思った。

お母さんのいない部屋で、お母さんに、食べてもらうことを考えて料理を作った。いつかあたしの料理でお母さんが満足して、家事が減って家でくつろげるように。また笑ってくれるように。

そう、思っていた。

あたしの思い描いてた理想はあっさりと砕かれた。ある日帰ってきたお母さんが笑っていた。

──知らない男の隣で。

おかえりと出かかった言葉は喉でつかえて、それ以上先に出てこなかった。

その代わりに今まで出てこないようにしていた想いが胸から溢れた。

「家出をしよう」

あたしの知らない顔で笑っているお母さんをドアの向こうに感じながら大事なものと必要なものだけをカバンに詰めた。お母さんとの思い出は、ひとつも入れなかった。

ふたりが寝室に入った隙に部屋から抜け出して外に出た。

寝室から漏れたお母さんの悶えるような声と知らない男のまとわりつくような声に軽い吐き気を催しながら街灯の少ない明かりをいくつも通り超えた。

夜風が濡れた頬に冷たかった。

僕は仕事で結構な知識とお金を得ることができました。生活自体は今までと変わりないですし、仕事先で賄いが出るので食費も今までより浮きましたので、お金は貯まりもう心配は無いほどになりました。

しかし、折角の知識とお金なので僕は生まれて初めて大きな買い物をしました。

買い物だけ、ではありませんが貯金の半分以上を使い、家を改装し、大きな厨房と大きな冷凍庫を買いました。

僕もアイスクリーム屋を始めることにしたのです。ふふ、確かにずっとあそこで働いていても良かったのですがやはり自分の店を持つというのは少しロマンがありますからね。

それに僕は僕の作るアイスクリームにだけは自信がありますから。

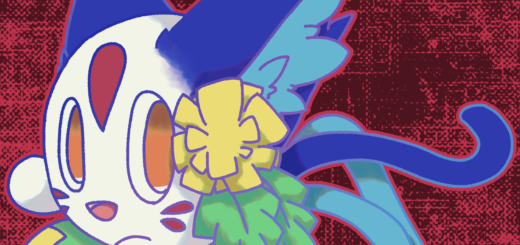

僕は少しのロマンと自信、自分が作りたいアイスクリームのためにアイスクリーム専門店「Snow drop」を開きました。

前働いていたお店で知ったのですが、この周辺のアイスクリーム屋を渡り歩く魔人さんがいるのでひとりもお客様が来ない、ということは無いでしょうし。

それからの生活は忙しい毎日が続きました。

新店舗ということもあり、たくさんのお客様に来て頂けましたし、なによりもひとりで店を回さないといけないですから。

それなりの人気が出て、どうやら魔人さんにも気に入って頂けたようでした。

…流石に澄ました顔で「全部ひとつずつください」と言われた時は驚きましたが。今思うと、とりあえず全部の味が知りたかったのでしょうね。

今でもよくご来店されるお得意様です。

そんな中でした。ある人と出会ったんです。

僕と、同じ目をした人と。

あたしはあの後公園のすべり台の下ででしばらく膝を抱えた。

溢れる熱い雫が止まらなかった。声を殺して肩を震わせた。

泣き疲れ顔を上げると、朝の冷気が熱くなった顔を冷やしてくれた。

異様に綺麗な朝焼けがもう戻れないんだという寂しさと、先に進めという元気をくれた。

今のままでは野垂れ死んでしまう。頼れる人を探さないといけない。そう思ったあたしは頼れそうな親戚、遠い知り合いでもいい。誰か居ないか探し始めた。

調べている時に知ったけど、あたしのお父さんは再婚者らしい。お母さんはふたりめ。

今の行方は詳しくはわからない。

そこで知ったのがお父さんの前の結婚相手との間には息子がいること。その人はもう大人であること。

希みは薄いかもしれないけど血縁者だ。他にアテもないから頼めるだけ頼んでみよう。

そう思って住所を聞いたけど、個人情報だからダメだって。世知辛いわね。血縁者なんだからいいじゃない。ここまで教えちゃってるんだし。

そんな声もNOと言える球体には届かなくて名前と、この辺りに住んでいるかもしれないという不確定な情報だけで探すことにした。

…まぁ、案外簡単に見つかっちゃったんだけどね。

適当に街の人に、この人について何か知らない?血縁者なんだけど…って聞いたら「その人かどうかはわからないけどアンタと似たような目をした人が最近アイス屋を始めた」って情報を貰って行ってみたらビンゴ。同じ目をした店員が美味しそうなアイスを売ってたわ。

「あの、もしかしてだけどキミって…メランコリーって、いう名前…?」

ほぼ確信はあった。でももし間違えてたら失礼だから控えめに聞く。

「ええ、そうですよ。でもどうして私の名前を…?初対面ですよね?」

初対面だけれど、そんな気がしない。目が同じだからでしょうか。

「はじめまして。あたしゼラニウム。ええっと話すとちょっと長くなっちゃうから…このお店閉まったあと時間あるかしら?」

「閉店後、掃除と明日の仕込みの後でよろしければ。そうですね…22時頃には全部済んでる筈です」

少し遅くて悪いけれど店の都合上これより早いとお客様に迷惑をかけるし、明日にも支障が出てしまう。

「わかったわ。ありがとう。それと、オススメのアイスひとつちょうだい」

彼が少し驚いた顔をする。買わないと思ったのかしら?失礼ね。

「当店自慢は王道バニラアイスです。よろしいですか?」

こくりと頷き代金を支払う。

彼からお釣りとカップに入ったバニラアイスを受け取り席につく。

さぁ、お兄ちゃんのアイスはどんな味がするのかしら。大きめのひとくちめを頬張る。

「なにこれ…おいしい…」

アイスを食べ終え、店を出ようとした時彼から声をかけられた。

「あ、もしこの後行く宛がないのなら家の中で待っていてくださっても大丈夫ですよ。遅くなりますし、夜はまだ冷えるので」

申し訳なさそうに目を細める彼に、なんとなく断るのは悪い気がしてしまう。

「じゃあ…ちょっとこの辺り見て回ってからそうさせてもらおうかしら」

「では、お待ちしてますね」

柔らかく微笑む彼は、とても優しそうに見えた。

……明日の準備が終わってもなかなか来なくて、夕飯が遅れてその後も時間を取られてしまったら面倒だと思い、声をかけてよかったと思いました。

窓から入るオレンジ色の光が闇に呑まれてくる頃、彼女が戻ってきました。

「あの…そろそろ暗くなってきちゃったから…待っててもいいかしら…?」

遠慮がちに聞いてくる彼女に微笑み、店に繋がっている家の中へ案内しました。

「飲み物はここに置いておきますね、食べ物もこの辺りから適当につまんでいいですよ。あとはテレビでも見たり自由にしていてください、閉店までまだあるので…」

そう言って店の方に引っ込んで行った彼を見送り腰を下ろす。

「優しそう、よね…」

そう呟いて出された水をコップに注ぐ。ひとくち飲んで湿った息を吐く。

「どうやって説明しようかしら…」

「あの、お店終わりましたよ。…あの、大丈夫ですか?」

横を見ると訝しげな顔をしている彼が近くに来ていて心臓が飛び上がりそうになった。

考え事をしていると時間が経つのは早いもので少し頭を覗かせていた太陽の代わりに窓の外には綺麗な月が辺りを照らしていた。

「電気もつけないで…どうかしたのですか…?」

「あっいや、ちょっと考え事を…」

そうですか…と言う彼に話をしなければと口を開いたと同時に声が聞こえた。

「そういえば夕飯はどうされたんですか?もし食べていないのならついでに出しますよ。お話というのも食べながらでよろしいですか?」

簡単なものしか出せませんがと笑う彼にありがとうと告げる。

彼は無言で支度をし、間もなく本当に簡単な夕食がテーブルに並べられ、いただきます。と手を合わせた。それに習って手を合わせいただきますと呟く。

昼過ぎに食べたアイスとは違ってあまり美味しくないごはんを口に運びながら意を決して口を開く。

「あのっ……ここに…住まわせてください」

色々と考えていたはずのものが全部吹き飛んだ。

「まぁ…いいですよ」

やっちゃったと思っていたら予想外の答えが返ってきた。

「その代わりにお店、手伝って貰えますか?」

「えっ…?お、お店手伝うのはいいけど…あたしの事情とかどういう人なのかとか聞かなくていいの…?」

わかりやすく動揺してしまう。

「話したいのなら教えてください。それに今日、話だけで済むところをちゃんと商品を買って頂いたので悪い方ではないと思いますので」

そんなで大丈夫かしらこの人…

「とりあえず…あたしとキミはお父さんが同じらしいの。それで…お父さんは知らないうちに居なくなっちゃうし、お母さんはあたしの事なんてもう眼中に無いし…家出してきたの。だから頼れる人を探してて…」

「それで私を見つけたのですね。そうなると…ええと…貴方は妹にあたるのでしょうか?」

察しはついていましたが、血縁者なら尚更放っておけません。あんな父親が生んでしまった不幸…これ以上は増やしたくありませんから。

「それでは改めて自己紹介です。私…いや、僕はメランコリー。家族は今は貴方だけですね。これからよろしくお願いします」

ふわりと微笑む彼になぜかどうしようもない安心感が溢れる。

「あたしはゼラニウム。…家族なら名前で呼んでよ……お兄ちゃん」

ものすごくキョトンとした顔をされた。

「ちょっと!なによー!いいじゃない家族なんでしょ!」

「ふふ、そうですね。慣れたら呼ぶようにします」

微笑う彼を見ていると、少しだけごはんが美味しくなった気がした。

「じゃあとりあえずお店の説明…をしたいですけどその前にアイスクリームを全部ひとくちずつ食べてみましょう。味を知らないとお客様に勧められないですから」

あたしは朝早くに起こされて開かない目を擦りながら冷凍庫の前に立っていた。

「まだ眠いですよね、すみません。でもある程度見るだけでもしておいてもらわないと滞ってしまうので…」

「うんー…わかったぁ…」

困ったように微笑む彼に頷く。

「スプーンはこれを使ってください。好きなものからどうぞ」

「ありがとー…」

お礼を言って使い捨てのスプーンを受け取る。

「じゃあ…これから…」

そう言って端の方からアイスをひとくち頬張る。

「わっ…!おいしい!」

おいしくて目が覚めた。

「ちゃんと味覚えておいてくださいね」

そう言って彼はふふふと微笑う。

「食べ終わったらレジの方に来てください」

「は〜い」

ふたつめのアイスに手を伸ばしながら返事をする。

「アイスクリーム、どうでした?」

「すっごく美味しかった…お兄ちゃんすごいわね…」

嬉しそうにニコニコする彼に釣られてあたしも頬が緩む。

「それでは次はレジについて…と言いましてもタッチパネルからご注文を受けたものを受けた数だけタッチしてお釣りを返すだけです。貴方にはレジを中心にお願いしたいのですが大丈夫ですか?」

「えっ?!え、ええ。も、もちろん大丈夫よ」

顔が少し引き攣る。レジなんてやったことない…

「ふふ、大丈夫ですよ、わからないことがあったらすぐに呼んでください。それに最初は私も隣に立ってますから」

なら大丈夫かな…と思いながらタッチパネルを眺めた。

そうこうしている間に店は始まり、ちらほらと客が見え始めた。

「い、いらっしゃいませ!ご注文はおきめり…?おきまり?でしょうか?」

「落ち着いて、ゆっくりで大丈夫ですよ」

「ひゃくにじゅえんお返しですっ!」

「落ち着いて、落ち着いて、焦らなくて大丈夫ですよ」

「バニラとチョコとストロベリーがひとつずつ…ストロベリー…ストロベリー……」

「一番右の下から二番目にありますよ」

「お持ち帰り…?お、お持ち帰りは……」

「できますよ、ご自宅までどのくらいかかるか聞いてください」

「ご、ご自宅まではどれほどかかるでしょうかっ!」

「焦らなくて大丈夫ですから、ゆっくり、落ち着いて」

目を回しながらやっているとあっという間に夜になった。

「お兄ちゃん…これいつもひとりでやってたの…?」

「ふふ、そうですね。私しかいませんし。今日はお疲れ様です。夕飯にしましょうか」

柔らかく微笑む彼がキッチンへ向かおうとする。

「あ、待って、あの、住まわせて貰ってるんだから夕飯くらいはあたしが…」

少し考える素振りをして彼は口を開く。

「ありがとうございます。でも今日はお疲れでしょう?慣れてきたらお願いできますか?」

「で、でも…」

「疲れてるのにキッチンに立つのは危ないですから…しばらくは休んでいてください」

「…ありがと」

ぼそっと呟いたお礼は彼に届いていないようだった。

その日の夕飯はなんだかとても美味しかった。

しばらく働いて一緒に生活して、仕事にも慣れて夕飯もあたしが作るようになってきた。

お母さんに食べてもらいたくて練習した料理だけど、お兄ちゃんっていう家族に食べてもらえるからちょっと嬉しい。

料理を作る時にファイアを使っていたのをこっそり見られていたのか、いつの間にか仕事での加熱も頼まれることが増えた。光熱費削減だって。その割には今までとあんまり光熱費は変わっていないようにも見えるけど…?これからもずっとお兄ちゃんと過ごせたらいいな。それとできればもう少し仲良くなりたいな。

しばらく共に生活をして気遣いの上手い人だということがわかりました。店でも上手く対応をしていて正直とても助かっています。

料理もとても美味しくて毎日飽きません。僕ひとりだと栄養だけを考えたものになりがちですから、嬉しいです。

彼女はこれからどうしたいのかは僕にはわかりません。しかし一応は妹なので、ここに居たいと思っている間は一緒に暮らしていくつもりです。

仕事にも生活にもすっかり慣れて元々一緒に暮らしていたのかと思うくらいにはなったのに…お兄ちゃんは未だに名前で呼んでくれない。

なのであたしはもっと仲を深めるために初めてのお給料でお兄ちゃんにプレゼントを買ってきました。ブローチとピアス…いや別にあたしのほっぺの模様と似てるブローチ選んだわけじゃないし…ファイアの能力持ってるから炎の形したピアス選んだわけじゃないし…

きっとこれをプレゼントすれば、ありがとう!ゼラニウム!と言ってくれる…!

そう思ってたのに…

「お兄ちゃん…これ…よかったら受け取って!」

突然彼女が顔を赤らめ綺麗な包みを渡してきました。

「えっと…これは…?あ、ありがとうございます」

「いつもお世話になってるから…その、プレゼント…」

気恥ずかしそうにしている彼女を見ると本心からの感謝なのだと思えて、嬉しかったです。

「開けてもいいですか?」

質問にコクコクと頷いてくれたのでそっと包みを開けると綺麗なアクセサリーがふたつ蛍光灯の光をキラキラと反射しました。

「とても綺麗ですね、嬉しいです。ありがとうございます。あれ?この形って…」

「ちっ、違うから!別にあたしの模様とお揃いだからとかそういうのじゃないから!なんとなく!なんとなくだから!」

顔を真っ赤にしてブンブンと振る姿は少しおかしかったです。

「ふふ、そうですか。ありがとうございます」

お礼を言い、折角の好意なのでこれからは身につけておこう、と思いました。

目の下にピアス穴を開けることにしました。

プレゼントをしてから毎日お兄ちゃんは両方とも付けていてくれて嬉しいけど、結局名前は呼んでくれてない。それに敬語だって使わなくたっていいのに…

そう思い頬を膨れさせて彼を見つめる。

「ど、どうかしました…?」

「お兄ちゃん…あたしのこと名前で…呼んでくれない…」

お兄ちゃん、の後は声が小さくて聞き取れませんでした。

「なにか…不満にさせてしまってますか…すみません…」

「別にそういうことじゃ…なくも…ないけど…」

ぷーっと膨れてそっぽを向いてしまう。

「私にできることなら…言ってくださいね…?」

ちらりと彼を見て言うなら今しかない、と思った。

「名前で…呼んで…」

小さな声しか出なかった。

彼は困ったような顔をしている。

「なんでもないっ!ほらそろそろ開店でしょ!」

そう言ってレジへ向かう。素直になれないなぁ。

「いらっしゃいませ!ご注文はお決まりですか?」

もう慣れた言葉をお客様に向かって笑顔で言ったその時。

「お、おい…か、か、か、金を出せ!」

震える声と追い詰められたような目、鋭い感情とナイフがあたしの目の前に現れた。

「金が…金が必要なんだ…俺にはもう…アレがないと…そのためにも金がいるんだ…ッ!」

ナイフを握った彼の目には深い闇が渦巻いていた。

こういう時は動揺してはいけない。相手を触発する行動もダメ。素直に言うことを聞くべきだ。

「今、お出しします」

お兄ちゃんももしこういう事があったらお金は出していい、あたしに怪我がないように、といつも言ってくれていた。

お金を袋に詰めて男に渡す。

「サ、サツは呼ぶんじゃねぇぞ…」

そう言い残した男が店の外に走って行く時、耳元で声がした。

「ゼラニウム、追いかけるよ」

一瞬思考が停止した。直後熱いものが内側から溢れて来てお兄ちゃんの背中を追った。

追いかけるとは言ったものの、ふたりとも速さも体力もない。

「お兄ちゃん足速くないよね?どうするの?」

そう言って彼を見ると彼の周りでふたつの透明な冷気が尖った凶器を生成していた。

「投げて」

短い言葉に押されて男に向かって投げつける。ワンテンポ遅れてお兄ちゃんも氷柱を投げる。

しかし氷柱は男を掠め地面で砕けた。

「クソッ!アイツらなんだよ!」

少し男の足が止まった。

「止まったよ!お兄ちゃ…」

振り返るとそこにはなにもなく、その辺りの地面から冷気が感じられた。

氷柱を投げた直後地面を凍らせ滑走していたのだ。

「強盗さん、こんにちは」

男に迫り笑顔で挨拶をすると同時に男の足を凍らせる。

「ハァッ!?なんだよこれ!ちっくしょう!」

男がもがいているうちにお兄ちゃんが戻ってくる。

「悪い人は懲らしめないと。ゼラニウム、頼める?」

そう言って背中を押される。

押されただけのはずなのに、背中から体に熱いものが流れ、力が溢れるような気がした。

力強く頷き、男に向かって渾身のファイアを放つ。今まで自分が見た事の無いほどの火球が手から放たれる。

「えっ!?!待ってこれ大丈夫!!?」

大きな爆発音と煙幕が立ち上り、少しむせる。

「ゼラニウム、大丈夫?驚いたよね、ごめん。ほら、これで口覆って」

そう言われハンカチを渡される。

「あ、ありがと…」

口を多いながら少し熱くなった顔を背ける。

少しして煙幕が晴れ、目を回して伸びた男の横に転がったお金を回収して、男を警察に突き出した。やりすぎだと怒られはしたけどお兄ちゃんに名前で呼んで貰えた嬉しさで、もしかしたら少し笑ってしまっていたかもしれない。

帰りにありがとう、とクレープを奢ってもらった。

「お兄ちゃんのお店のアイスの方が美味しいよ?クレープ作ったら?」

「ふふ、ありがとう。クレープもいいかもしれないね」

くすくすと笑う横顔を見て釣られて笑う。

「そういえばお兄ちゃんに背中押された時なんかすごい力みなぎったんだけど…アレなんだったんだろ?」

「あれ?言ってなかったっけ。簡単に言うと…凍らせた物から他のものにエネルギーをいろんな形にして移せるんだよ」

お兄ちゃんそれ初耳。自分のことあんまり教えてくれないんだから…光熱費も変わらないわけだよ。

「あとそういえばお兄ちゃん、私のこと名前で…」

「だって今日して欲しいって言っていたでしょう?それと敬語も何度かしなくていいとも。やはり気にしていたのかと思って…」

そう言って申し訳なさそうに微笑む。

「お兄ちゃん、ありがとう」

このままずっとこんな幸せな生活が続いてほしいと願った。新しくできたこの家族で。

彼女は名前を呼ばれて嬉しそうでした。たったそれだけのことなのに。きっといつかはまた壊れてしまう、そんな関係なのに。

〜Fin〜